Archives Entreprises

Le développement commercial, un enjeu crucial pour les entreprises

Archives Entreprises

Immobilier : vers un statut du bailleur français

Archives Entreprises

Ithaque Medical : prendre soin de ceux qui prennent soin

Archives Entreprises

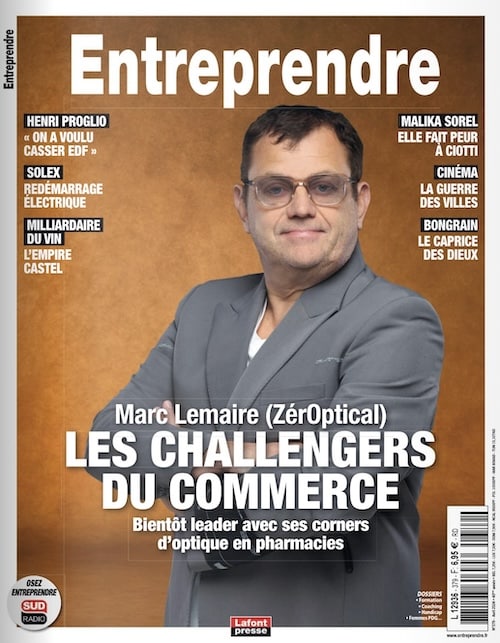

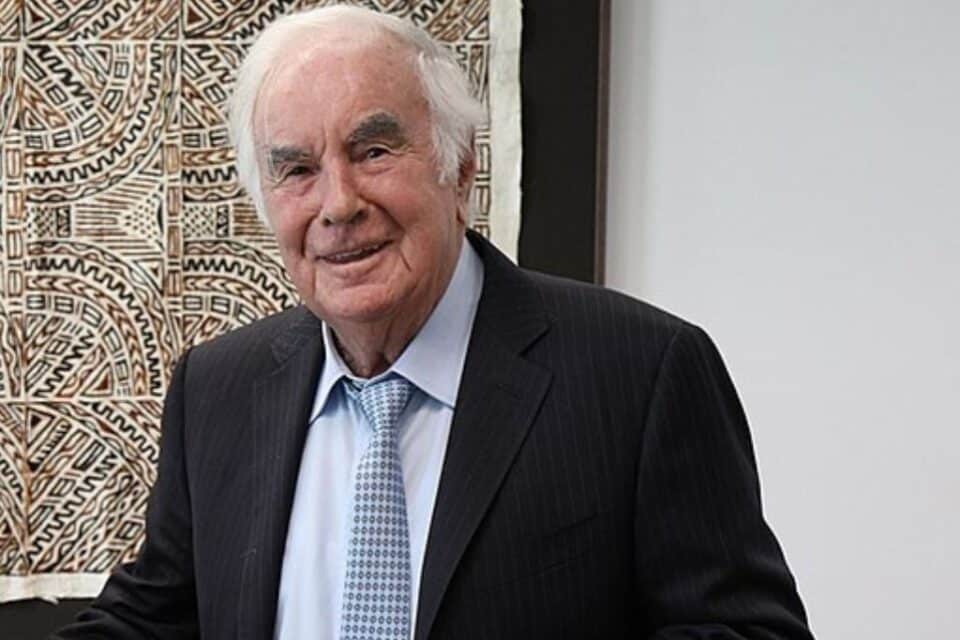

Pierre Castel, ce mystérieux magnat du vin

Archives Exclusif : Robert Lafont

Immigration et démocratie : le Conseil constitutionnel bafoue-t-il le peuple ?

Archives Vin & Gastronomie

Archives Management

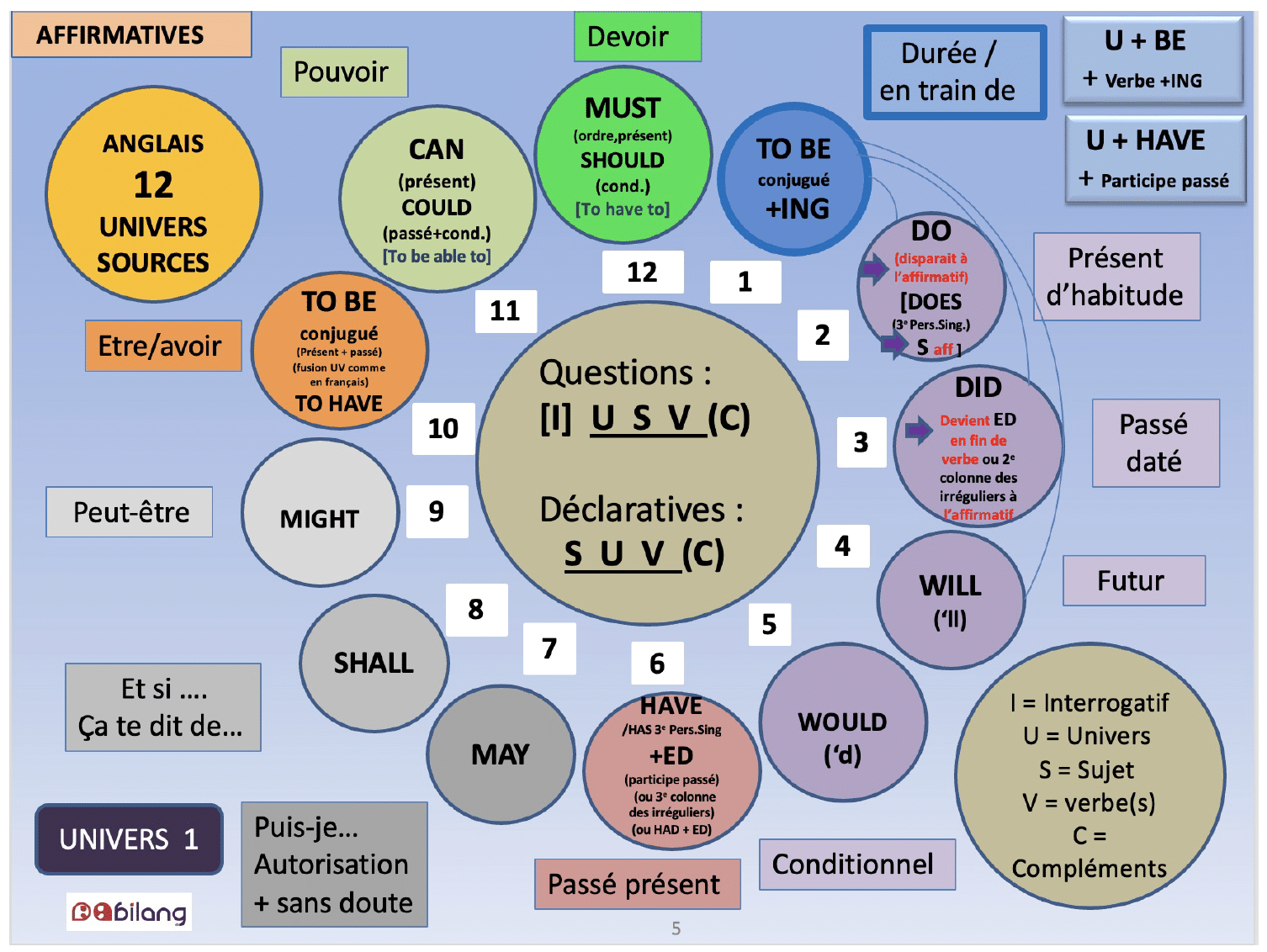

Soft skills : l’arme secrète des managers à l’ère du digital

Archives International

1948 : De Gaulle, premier grand chef d’Etat à reconnaître la Chine

Archives Entreprises

Archives Entreprises

Entreprise : remettre en cause les sources d’approvisionnement

Archives Entreprises

Archives Éco